钓鱼本是休闲雅事,却因饵料市场乱象让无数钓友蒙受损失,假饵料不仅浪费钱财,更可能因有害成分危及健康。

在广袤的钓鱼爱好者群体中,不少钓友反映市场上充斥着各种"冒牌饵料",这些打着知名品牌旗号的假货不仅欺骗消费者的视觉和味觉,更在无形中损害着钓友们的经济利益,这些形形色色的冒牌饵料究竟是如何出炉的?背后又隐藏着怎样的产业黑幕?

饵料冒牌现象的现状与规模

近年来,随着钓鱼运动的普及和饵料市场的扩大,假冒伪劣饵料问题日益严重,据钓鱼行业内部人士透露,目前市场上约有30%的饵料存在不同程度的假冒现象,这些假饵料不仅在外观上与正品极为相似,甚至在气味、质地和诱鱼效果上都能以假乱真。

假饵料产业已形成了一条完整的黑色产业链,从生产窝点到销售网络,环环相扣,在一些偏远地区,甚至出现了专门的"山寨工厂",他们通过模仿知名品牌的产品包装、配方和工艺,批量生产劣质饵料。

冒牌饵料的制作手法解析

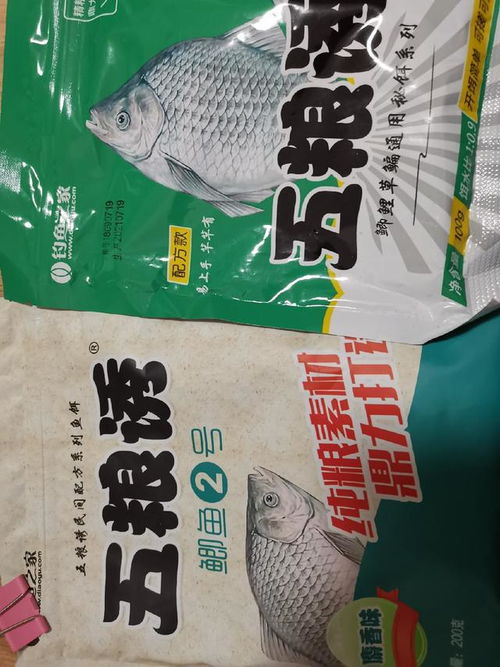

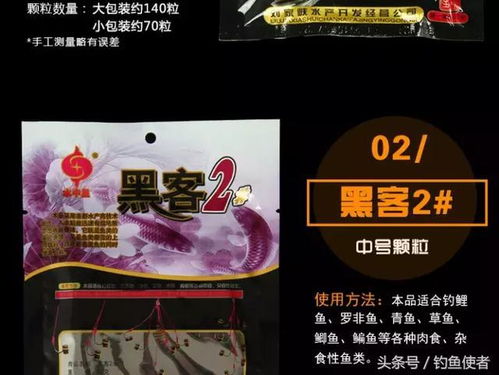

包装造假:许多假饵料在包装上做足了文章,采用高仿技术制作与正品几乎无异的包装盒、说明书和防伪标识,一些不法厂商甚至购买正版包装,通过更改生产日期等方式继续销售。

成分掺假:这是假饵料的核心问题所在,不法厂商通常采用廉价甚至有害的原料替代正品配方中的优质成分,用面粉、淀粉代替鱼粉;用人工香料代替天然鱼饵提取物;甚至添加对人体有害的化学添加剂。

工艺简陋:假饵料生产多采用家庭作坊式的小规模生产,设备简陋,卫生条件差,在生产过程中,缺乏质量控制,导致饵料的诱鱼效果大打折扣,且可能存在安全隐患。

冒牌饵料的危害分析

经济损失:消费者购买假饵料,不仅浪费了金钱,还可能因此减少正品购买,造成直接的经济损失,据不完全统计,每年因假饵料造成的经济损失超过亿元。

钓鱼体验下降:假饵料的诱鱼效果远不如正品,导致钓友们的钓鱼成功率大幅降低,挫伤了钓鱼的积极性。

健康隐患:部分假饵料为追求降低成本,使用了劣质甚至有害的原料,长期使用这些饵料,可能对身体健康造成潜在威胁。

识别真假饵料的实用技巧

查看生产信息:正品饵料包装上会有详细的生产信息,包括生产厂家、生产地址、生产日期、保质期等,消费者应核实这些信息的真实性。

观察包装质量:正品饵料的包装通常印刷精美,字迹清晰,而假货则可能存在模糊、错位等问题,包装的材质和工艺也能反映产品质量。

闻气味辨真伪:正品饵料通常具有自然的鱼腥味或特殊香味,而假货可能气味刺鼻或过于人工,这是辨别真假的重要方法。

了解正规渠道:消费者应通过正规渠道购买饵料,如品牌专卖店、大型渔具店等,避免在不明摊点购买。

消费者维权建议

保留证据:购买时应索要发票或收据,保留好相关证据。

向商家索赔:发现购买到假饵料后,应首先向商家索赔,根据《消费者权益保护法》,商家应提供三倍赔偿。

向监管部门举报:对于大规模的假饵料生产销售行为,消费者应向市场监管部门举报,维护市场秩序。

加入消费者组织:消费者可以加入钓鱼爱好者协会或消费者权益保护组织,通过集体力量对抗不法商家。

业内专家观点

业内专家指出,解决饵料冒牌问题需要多方共同努力,品牌方应加强防伪技术,提高产品附加值;监管部门应加大打击力度,完善相关法规;消费者则应提高防范意识,选择正规产品。

"这是一个需要长期治理的问题,"一位不愿透露姓名的行业专家表示,"只有形成生产者、销售者、消费者和监管部门的良性互动,才能从根本上解决饵料冒牌问题。"

钓鱼是一项需要耐心和技巧的活动,而饵料作为钓鱼的重要工具,其真伪直接关系到钓鱼体验和人身安全,面对市场上层出不穷的冒牌饵料,消费者应提高警惕,学会辨别,同时也要勇于维护自己的合法权益,才能让钓鱼这项传统休闲活动更加纯粹和安全。